Depresión asociada a condiciones sociales, familiares y dependencia física en un hospital de Quito.

Depresión asociada a condiciones sociales, familiares y dependencia física en un hospital de Quito. |

Depresión asociada a condiciones sociales, familiares y dependencia física en un hospital de Quito.

Depression associated with social and family conditions and physical dependence in a Quito hospital.

Diego Fernando Calderón Masón1, Gabriela Fernanda Calderón Suasnavas2, Vanessa Alexandra Calderón Suasnavas3

INTRODUCCIÓN. La depresión es frecuente y variada en el adulto mayor. Se asocia a varias condiciones sociales, económicas y físicas. OBJETIVO. Determinar la asociación e interacción entre la depresión y las condiciones sociales, familiares y dependencia física en adultos mayores. MATERIALES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo, transversal. Población de 474 adultos mayores deprimidos y muestra de 390 que acudieron a la consulta externa del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito en el año 2018. Se utilizó la MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional para el diagnóstico de depresión y las escalas de Katz, Socio-familiar de Gijón y datos demográficos. La asociación se estableció mediante chi cuadrado de homogeneidad, cálculo de Odds de prevalencia y, para la interacción de variables, modelos de regresión logística binaria. Los cálculos estadísticos se realizaron en el programa estadístico International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences. RESULTADOS. La prevalencia de depresión fue de 26,4% (103; 390) con 58,0% (60; 103) de episodio depresivo leve. La depresión guardó relación con la pertenencia a grupos sociales, dependencia y situación de riesgo social. En la regresión logística binomial con las variables socio-familiares el mayor peso cayó sobre las malas relaciones sociales (Exp B: 1,8); en el modelo con las variables significativas, en la dependencia (Exp B: 2,6). Los modelos clasificaron de manera correcta a los deprimidos. Las variables se tornaron significativas (p<0,05) al interactuar con riesgo y problema social. CONCLUSIÓN. Existió asociación entre depresión y dependencia, riesgo social y pertenencia a grupos sociales. El perfil de las personas deprimidas fue de personas dependientes, en riesgo social y que no pertenecían a grupos sociales.

Palabras clave: Depresión; Actividades Cotidianas; Condiciones Sociales; Dependencia Física; Riesgo; Relaciones Interpersonales.

INTRODUCTION. Depression is frequent and diverse in the elderly. It is associated with several social, economic and physical conditions. OBJECTIVE. Determine the association and interaction between depression, social and family conditions and physical dependence in the elderly. MATERIALS AND METHODS. A descriptive, cross-sectional study was carried out. Population of 474 depressed older adults and a sample of 390 who attended the outpatient clinic of the Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito in 2018. The MINI was used International Neuropsychiatric Interview for the diagnosis of depression and the scales of Katz, Socio-familiar of Gijón and demographic data. The association was established using chi square of homogeneity, calculation of prevalence Odds and, for the interaction of variables, binary logistic regression models. Statistical calculations were performed in the program Statistical International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences. RESULTS. The prevalence of depression was 26.4% (103; 390) with 58.0% (60; 103) of mild depressive episode. Depression was related to belonging to social groups, dependency and social risk situation. In the binomial logistic regression with the variables socio-family, the greatest weight fell on bad social relationships (Exp B: 1.8); at model with significant variables, in dependence (Exp B: 2.6). The models correctly classified the depressed. The variables became significant (p <0.05) when interact with risk and social problem. CONCLUSION. There was an association between depression and dependency; social risk and belonging to social groups. The profile of depressed people was of dependent people, at social risk who did not belong to social groups.

Keywords: Depression; Activities of Daily Living; Social Conditions; Physical Dependence; Risk; Interpersonal Relations.

La esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas a nivel mundial; sin embargo, en América Latina es menor que en países desarrollados, y la esperanza de vida saludable es aún menor (58 versus 66,1 años), es decir, los latinoamericanos viven menos y buena parte de sus años, enfermos1. Es alta la morbilidad del adulto mayor, cuya demanda de servicios de salud acusa un alza de forma consecuente. En conjunto, las enfermedades crónicas provocan un progresivo aumento de la dependencia2. La depresión es uno de los trastornos neuro-psiquiátricos más frecuentes en personas mayores de 65 años de edad. Según el Código Internacional de Enfermedades (CIE10), en el Episodio Depresivo (ED) el paciente sufre: decaimiento del ánimo, reducción de la energía y disminución de la actividad. De acuerdo con la intensidad de los síntomas del ED, puede ser leve, moderado o severo e incluye episodios únicos de: depresión psicógena, depresión reactiva y reacción depresiva3.

La prevalencia de depresión en el adulto mayor varía de acuerdo con el tipo de población, el desarrollo de los países y la herramienta utilizada para el diagnóstico. Euro-dep reportó prevalencias variables para diferentes países un promedio de 16,2%4. Un estudio transversal de prevalencia que utilizó los criterios de episodio depresivo (CIE-10) en varios países, en el que participaron 17 000 personas mayores de 65 años reportó para Cuba 4,9%, República Dominicana 13,8%, Puerto Rico 2,3%, China urbana 0,3%, China rural 0,7%, India urbana 3,9%, India rural 12,6% y Nigeria 0,5%5; sin embargo, los valores aumentaron de manera importante al utilizar el Euro-dep (tamizaje)5. La prevalencia anual en el Perú fue 6,7%6 y en el Ecuador de 39,1%, según la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento en el Adulto Mayor7.

ELa depresión es la alteración multifactorial menos estudiada en el adulto mayor. La mayoría de factores que la asocian son modificables, como: sexo, institucionalización, cuidado de familiares y estado de dependencia, según el estudio de Stein J, et al.8. Otro componente es el soporte social. Se ha demostrado asociación entre soledad y depresión tanto en hombres como en mujeres9. Estudios de Aung M et al. y Yates., encontraron que tener redes sociales fuertes disminuye la posibilidad de desarrollar depresión en adultos mayores10,11. La reducción de la participación social se asoció con depresión, según un estudio de cohorte de Wilkie et al.12, Márquez Cardoso E et al. y Martínez A et al., reportaron mayor prevalencia de depresión en adultos mayores desocupados, dependientes y que vivían en familias disfuncionales13,14. Galli R et al., encontraron menor proporción de depresión en adultos mayores con indicadores de envejecimiento activo, como: lectura, hablar con amigos y trabajo15. Se demostró asociación entre depresión y dependencia física; se aconsejó incluso su reconocimiento sistemático16. Intervenciones sobre estos factores sociales como el involucramiento en actividades comunitarias, pueden disminuir la carga de depresión en el adulto mayor17.

El objetivo de este estudio fue determinar la asociación e interacción entre la depresión y las condiciones sociales, familiares y dependencia física en adultos mayores.

Se realizó un estudio descriptivo, transversal. La población fue de 474 adultos mayores deprimidos entrevistados en la consulta externa del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HECAM), en el año 2018. La muestra no probabilística secuencial se calculó con fórmula para estimación de frecuencias y fue de 390. Se incluyó mayores de 65 años de ambos sexos, sin tratamiento antidepresivo, situación de emergencia médica, demencia o enfermedades catastróficas previa firma de Consentimiento Informado.

El proceso de recopilación de datos se realizó mediante encuesta elaborada con las variables demográficas de: edad, sexo, estado civil, ocupación, pertenencia a grupos sociales y nivel de instrucción. El índice de comorbilidad de Charlson, se usó para determinar elevada comorbilidad como criterio de exclusión18, en base a un listado de enfermedades y puntuación. Se excluyó a 84 pacientes con valores de 3 o más para no incluir una variable confusora, pues padecer enfermedades graves por sí mismo puede llevar a depresión19.

Se aplicó la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, en su versión castellana CIE-10 (MINI), elaborada por Sheehan- Lecrubier, basada en los criterios CIE-10 para determinar depresión. En Europa la validación de la MINI realizada en cuatro países, comparada con el diagnóstico por expertos, encontró un 85,0% de concordancia20. Se reportó en Estados Unidos y Francia un Kappa de 0,68; sensibilidad de 86,0% y especificidad de 84,0%, comparado con diagnóstico clínico por psiquiatras21. La dependencia se midió con el Índice de Katz, que valoró la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Un estudio en Mar del Plata reportó una confiabilidad del interevaluador de 0,93 e intraevaluador de 0,95; con un grado de coherencia aceptable evaluado por el alpha de Cronbach22. La escala de valoración sociofamiliar de Gijón tomó en cuenta cinco parámetros: situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social; a mayor puntaje peor situación social; se aplicó a 1 062 personas mayores de 65 años de edad, encontró un coeficiente de correlación intra-clase de 0,957; un alfa de Cronbach de 0,4467; demostró un grado de fiabilidad alto y validez aceptable23.

La tabulación y el análisis de datos se realizó con el programa estadístico International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). Se calculó proporciones para variables categóricas y medidas de tendencia central para numéricas. La asociación se identificó mediante Chi cuadrado de homogeneidad, la fuerza de asociación con Odds Ratio (OR) de prevalencia. Se elaboraron modelos de regresión logística binomial para identificar el “peso” estadístico y las interacciones entre variables. Se trabajó con variables Dummy con modelos ajustados a sexo y edad. Para el análisis bivariado se dicotomizaron las variables para trabajar con tablas de 2x2.

La media de edad fue de 72,86 años (IC: 72,2 - 73,5) y de la escala de Gijón 8,52 (IC: 8,3 - 8,8). El 81,80% (319; 390) de pacientes deprimidos tenía entre 65 y 80 años de edad.

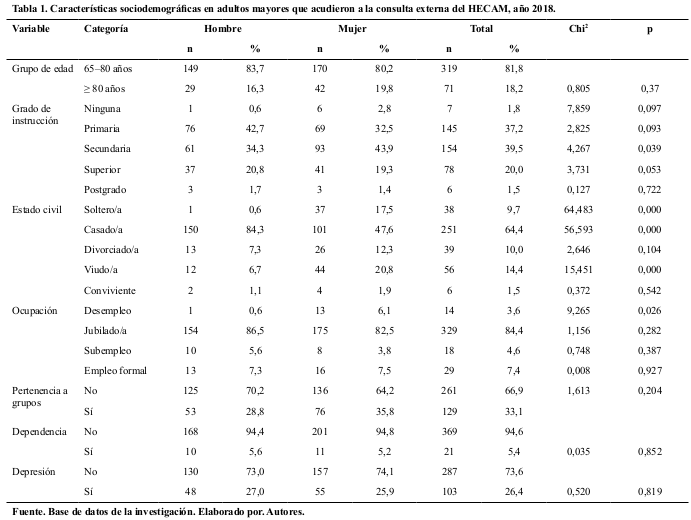

Las características sociodemográficas por sexo fueron: 54,3% (212; 390) mujeres. Con más frecuencia desempleadas, viudas y solteras. No hubo diferencias significativas entre la mayoría de variables por sexo. Tabla 1.

Se presentó ED en el 26,4% (103; 390) de casos, en este porcentaje la encuesta MINI registró 15,4% (60; 103) episodio depresivo leve; 7,7% (30; 103) episodio depresivo moderado; y, 3,3% (13; 103) episodio depresivo severo. El 76,7% (299; 390) tuvo grado de instrucción primaria y secundaria. Un 60,0% (93; 154) de mujeres frente a un 40,0% (61; 154) de hombres cursó la secundaria, el valor fue significativo. La relación de hombres y mujeres casados fue de 2 a 1; sin embargo, hubo tres veces más mujeres viudas, lo que se puede explicar por la mayor esperanza de vida en las mujeres. De los jubilados 84,4% (329; 390) y un 7,4% (29; 390) tenían empleo formal. Dos tercios de personas no pertenecían a grupos sociales organizados. 5,4% (21; 390) eran dependientes para realizar actividades de la vida diaria.

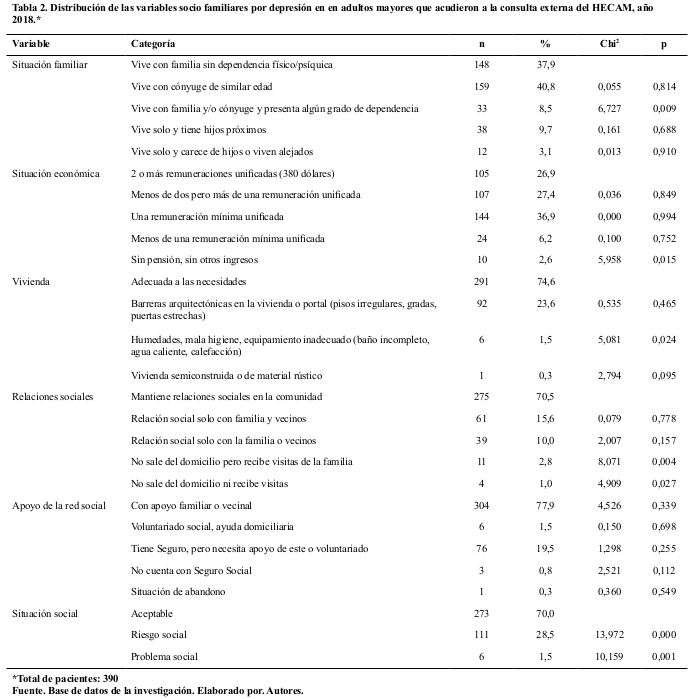

En las variables de la Escala de Gijón, solo el 37,9% (148; 390) vivía con familia y sin dependencia y apenas el 8,8% (34; 390) recibía menos de 380 dólares mensuales o sin pensión. La mayoría vivió en casas con condiciones aceptables y servicios básicos. Variables significativas asociadas a depresión fueron: vivir con familia y/o cónyuge con algún grado de dependencia, no tener pensión u otros ingresos, vivienda con humedades y en mala higiene, no salir del domicilio, no recibir visitas, vivir en riesgo y problema social. Tabla 2.

El 30,0% (117; 390) vivió en situación de riesgo y problema social.

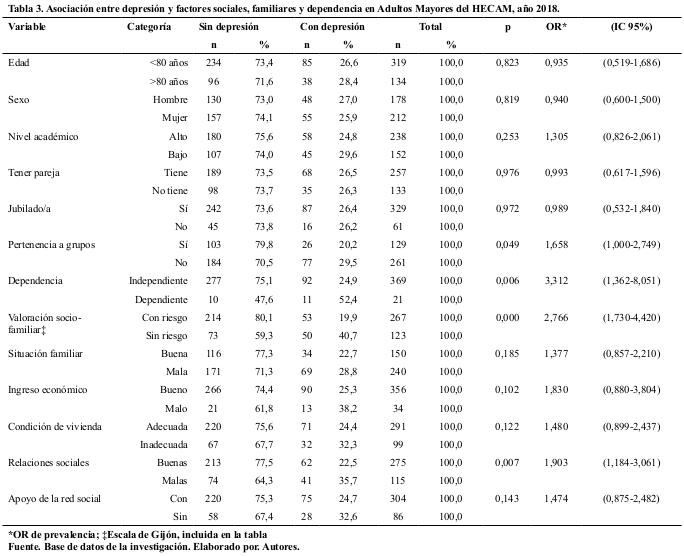

Los resultados con las medidas de asociación están resumidos en la tabla 3.

La dependencia y la no pertenencia a grupos sociales tuvieron valores significativos, adultos mayores dependientes 3,3 veces más probabilidades de desarrollar depresión y los que no pertenecen a grupos de la tercera edad 1,66 veces. La valoración socio familiar medida por Escala de Gijón fue significativa, es decir, personas que vivían en riesgo y problema social podrían deprimirse de forma fácil, es decir, 2,8 veces más que las personas con situación social aceptable. De las variables de la Escala de Gijón, la de mayor peso fue el tener malas relaciones sociales (p: 0,007).

Fueron variables significativas: el análisis multivariado con modelos de regresión logística binomial de las variables demográficas (modelo 1), el ser dependiente y vivir en riesgo y problema social; además, en el segundo modelo, con variables de la escala socio familiar, y tener malas relaciones sociales; en el tercer modelo fueron: la dependencia y la situación de riesgo y problema social.

Los tres modelos de regresión logística fueron aceptables y presentaron una precisión de más del 50,0%; sin embargo, el modelo con las variables significativas resultó más simple y con mejor precisión. Tabla 4.

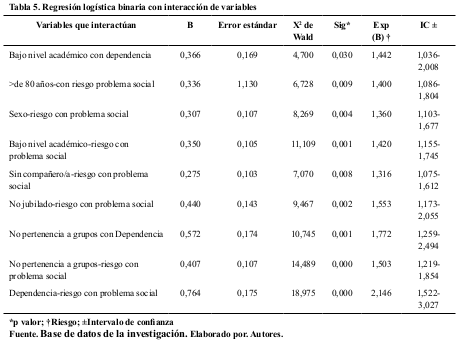

Las variables que se transformaron en significativas al interactuar entre sí, la edad por ejemplo, al interactuar con el riesgo social, se tornó significativa (p: 0,009), es decir que,las personas mayores de 80 años si están en riesgo social, tienen mayor probabilidad de deprimirse.

Las interacciones con mayor significancia se encontraron entre dependencia con riesgo social, no pertenecieron a grupos con riesgo social ni a grupos con dependencia, bajo nivel académico con riesgo social y, el ser mujer se torna significativo cuando interactúa con riesgo social. Tabla 5.

La proporción de depresión entre hombres y mujeres fue casi similar, valor que difiere de la mayoría de estudios, para los cuales la prevalencia fue mayor en mujeres24. La encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) en Ecuador, reportó un porcentaje mayor de depresión, pero no usó pruebas diagnósticas y fue realizada en la población general. Las prevalencias fueron más altas en países en vías de desarrollo y al usar pruebas de tamizaje en lugar de pruebas con criterios diagnósticos como CIE-105,25. Al parecer, el tipo de población del presente estudio, con características como tener pensión o sueldo y gozar de los beneficios de la Seguridad Social, ha sido menos proclive a la depresión que la población general. La asociación entre depresión y grupos de edad avanzada no reportó valores significativos, a pesar de que las personas mayores de 80 años tuvieron una mayor prevalencia de depresión. Sánchez-García, et al.26, en su estudio sobre adultos mayores de la Seguridad Social de México, reportó proporciones mayores en mujeres y en personas que superaron los 80 años de edad. Se encontró asociación significativa entre depresión y dependencia para realizar actividades básicas de la vida diaria. El estudio retrospectivo de Runzer- Colmenares F et al., con 650 adultos mayores del Centro Geriátrico Naval del Perú, concluyó que existió una fuerte e independiente asociación entre depresión y dependencia funcional27. Otro estudio de cohorte a 15 años en adultos mayores de Torres J, et al., concluyó que el menor apoyo emocional y los síntomas depresivos tuvieron valor predictivo independiente para la discapacidad posterior a largo plazo28. No se encontró asociación entre depresión con nivel de instrucción y vivir en soledad, lo que coincidió con el estudio de Sandoval Garrido29 en adultos mayores de Chile. Torres J, et al., concluyeron que un nivel más alto de educación atenuó las posibilidades de síntomas depresivos en adultos mayores, pero no los elimina30. Las personas con pertenencia a grupos y buenas relaciones sociales presentaron menor probabilidad de padecer síntomas depresivos11,31-34. Haseda M, et al., en un estudio realizado en 16 comunidades de Japón, con encuestas a 137 736 adultos mayores, encontraron una prevalencia de síntomas depresivos de manera ligera mayor en hombres y los valores fueron más altos en personas con poca participación social35, resultados que concordaron con este estudio. En el análisis con variables de la Escala de Gijón se encontró que solo las malas relaciones sociales tuvieron un valor significativo con doble riesgo de desarrollar depresión; sin embargo, las variables tuvieron un OR mayor a la unidad. Méndez-Chiloff, et al.36, reportó una asociación importante entre depresión y disfunción familiar. Varios estudios registraron que los bajos ingresos económicos aumentaron la posibilidad de presentar depresión35-37; sin embargo, en el presente estudio no se encontró asociación significativa con el ingreso económico, lo que encajó con los hallazgos de un estudio de casos y controles de Borda Pérez M et al.32, y otro descriptivo de corte transversal en Cuba de Pérez Martínez Vet al.33. En la población estudiada, el mayor “peso” dentro de la escala socio-familiar fue para las relaciones sociales. Los datos orientaron a que varios factores, al ser analizados de manera individual, pueden no ser significativos pero al interactuar con otro se tornarían significativos y en el presente estudio se vio que variables como: edad mayor de 80 años, bajo nivel académico, sexo mujer y no tener compañero/ a; fueron significativas (p<0,05) al interactuar con riesgo y problema social, es decir, esas personas si están en riesgo social tienen más probabilidades de desarrollar depresión. La interacción de variables podría ayudar a identificar mejor a personas con mayor tendencia a deprimirse.

La principal limitación del estudio fue que se analizó un segmento de población específico de adultos mayores con muestreo no probabilístico, los resultados no podrán ser inferidos a la población general sino a la estudiada. Es posible que algunos resultados que no concuerdan con estudios internacionales, como la prevalencia en hombres y la no asociación con el ingreso económico, se deban a ello.

Existió asociación entre depresión y dependencia, riesgo social y pertenencia a grupos sociales. El perfil de las personas deprimidas fue de personas dependientes, en riesgo social y que no pertenecían a grupos sociales. La proporción de depresión en la población estudiada fue alta en relación a datos internacionales, estuvo asociada con la no pertenencia a grupos sociales organizados, ser dependiente y vivir en riesgo o problema social. La interacción de variables permitió identificar mejor a las personas que tuvieron mayor probabilidad de desarrollar depresión.

La implementación de la doble terapia: Ceftriaxona más Metronidazol, es efectiva y brinda comodidad al paciente y al personal de enfermería.

CIE: Código Internacional de Enfermedades; ED: Episodio Depresivo; HECAM: Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín; IBM SPSS: International Business Machines Statistical Package for the Social Sciences; MINI: Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional; OR: Odds Ratio; SABE: Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento.

DC: Definición de población y muestra a estudiar, redacción de la discusión. GC: Recolección de la información. VC: Recolección de la información, elaboración de cuadros y gráficos. DC, GC, VC: Concepción y diseño del trabajo, Análisis e interpretación de datos, Redacción del manuscrito, Revisión crítica del manuscrito, Aprobación de su versión final y Rendición de cuentas.

Diego Fernando Calderón Masón. Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Central del Ecuador. Especialista en Gerencia y Planificación Estratégica de Salud, Diploma Superior de cuarto nivel en Desarrollo Local y Salud, Especialista en Ginecología y Obstetricia, Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local, Diploma Superior en Gestión del Talento Humano, Magister en Gestión y Desarrollo Social, Universidad Técnica Particular de Loja. Médico Ginecólogo Obstetra, Unidad de Ginecología, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Docente de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7333-033X

Gabriela Fernanda Calderón Suasnavas. Médica Cirujana, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Gerencia de Salud para el desarrollo local, Universidad Técnica Particular de Loja. Especialista en Geriatría y Gerontología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7814-654X

Vanessa Alexandra Calderón Suasnavas. Psicóloga Clínica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7199-3658

Se utilizaron recursos bibliográficos de uso libre. La información recolectada está disponible bajo requisición al autor principal.

El proyecto fue aprobado el 23 de noviembre de 2017 por pares y por el Comité de Ética de investigación en Seres Humanos del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. CEISH- HCAM.

La publicación fue aprobada por el Comité de Política Editorial de la Revista Médica Científica CAMbios del HECAM en Acta 002 de fecha 20 de mayo de 2021.

Se trabajó con recursos propios de los autores.

Los autores reportaron no tener ningún conflicto de interés personal, financiero, intelectual, económico y de interés corporativo.

Al Hospital Carlos Andrade Marín por haberme permitido desarrollar el estudio en tan prestigiosa institución.