Encefalitis autoinmune en pediatría: una revisión sistemática sobre presentación

clínica, diagnóstico y tratamiento.

Encefalitis autoinmune en pediatría: una revisión sistemática sobre presentación

clínica, diagnóstico y tratamiento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTUDIO ORIGINAL

Encefalitis autoinmune en pediatría: una revisión sistemática sobre presentación

clínica, diagnóstico y tratamiento.

Autoimmune encephalitis in pediatrics: a systematic review

on clinical presentation, diagnosis, and treatment.

Sofía Elizabeth Arellano Barahona1, Bertha Magdalena Estrella Cahueñas2

1Hospital San Luis de Otavalo, Área de Pediatría. Otava lo-Ecuador.

2Universidad Central

del Ecuador, Dirección

de Investigación. Quito-Ecuador.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN. La

Encefalitis Autoinmune es una afección inflamatoria severa del sistema nervioso central mediada por anticuerpos.

Su diagnóstico en pediatría es complejo, por lo que ahondar en su cuadro clínico, métodos diagnósticos y tratamiento

es relevante. OBJETIVO. Establecer el

cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de la Encefalitis Autoinmune en

pacientes menores de 18

años. MATERIALES Y MÉTODOS.

Revisión sistemática. A través de las bases PubMed, Google Scholar, The Lancet

se realizó la búsqueda de artículos publicados en idioma inglés y español (2016-2021), con las siguientes palabras

clave: encefalitis autoinmune AND

pediatría OR niños AND diagnóstico AND anticuerpos OR tratamiento OR

inmunoterapia. La calidad de los

estudios se evaluó con la escala NIH Quality Assessment Tools. La heterogeneidad

de los datos únicamente permitió el calculó de las frecuencias de

sintomatología, y se hizo una descripción narrativa

de los hallazgos. RESULTADOS. De un total de 100 artículos, 15 fueron

seleccionados. La encefalitis por anticuerpos contra el receptor de

N-metil-D-aspartato es la frecuente.

Las convulsiones (52.6%), los trastornos del movimiento (45%) y los cambios de la personalidad o conducta (44.4%)

forman la sintomatología de presentación clínica

de esta afección más

frecuente en los niños. El estudio de líquido cefalorraquídeo presentó pleocitosis

linfocitaria y aumento de proteínas. El tratamiento con inmunoterapia empírica

luego de descartar causas infecciosas

o metabólicas es seguro, en comparación a ningún tratamiento. CONCLUSIÓN. La encefalitis autoinmune contra receptor de N-metil-Daspartato

es más frecuente en niños,

tiene diversidad de presentación clínica,

y mejora con inmunoterapia empírica; es necesario mantener

una alta sospecha de esta

entidad.

Palabras clave:

Encefalitis/diagnóstico; Autoinmunidad; Pediatría; Anticuerpos; Inmunoterapia; Encefalitis/tratamiento farmacológico

ABSTRACT

INTRODUCTION. Autoimmune encephalitis

is a severe inflammatory disorder of the central nervous system caused by antibodies. Its diagnosis in pediatrics is complex, so it is relevant to deeply analyze its clinical symptoms,

diagnostic methods, and treatment. OBJECTIVE. To establish the clinical symptoms, diagnosis, and treatment of

Autoimmune Encephalitis in patients under

18 years of age. MATERIALS AND METHODS. Systematic review. A search for

articles published in English and Spanish (2016-2021) was performed through

PubMed, Google Scholar,

The Lancet databases, with the following keywords: utoinmune

encephalitis AND pediatrics OR

children OR diagnosis AND antibodies OR treatment OR immunotherapy. The study

quality was assessed

using the NIH Quality Assessment Tools scale. The heterogeneity of the data only allowed

the calculation of the symptom

frequencies, and a narrative description of the findings

was made. RESULTS.

Out of 100 articles, 15 were selected. Encephalitis due to antibodies

gainst the N-methyl-D-aspartate receptor is the most frequent. Seizures

(52.6%), movement disorders (45%),

and personality or behavior changes (44.4%) form the most frequent clinical symptomatology of this condition in

children. The cerebrospinal fluid study showed lymphocytic pleocytosis and increased protein.

Treatment with empirical immunotherapy after excluding in- fectious or metabolic causes is safe,

compared to any other treatment. CONCLUSION. Autoim mune encephalitis against

the N-methyl-D-aspartate receptor

is more common in children.

It has a diverse clinical presentation and improves with empirical

immunotherapy; it is necessary to maintain

a strong presumption of this condition.

Keywords: Encephalitis/diagnosis; Autoimmunity; Pediatrics; Antibodies; Immunotherapy; Encephalitis/drug

therapy.

INTRODUCCIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La

Encefalitis Autoinmune (EA) es una afección inflamatoria severa del sistema nervioso central mediada por anticuerpos1, que causa importante morbilidad, mortalidad y secuelas neurológicas permanentes en niños a nivel

mundial2, observándose una prevalencia mayor en mujeres,

alrededor de 8:23.

Los

tipos de EA reportados con más frecuencia en niños son por anticuerpos contra el receptor

de N-metil-D-aspartato (NMDAR)3,4, la glicoproteína oligodendrocitaria de mielina (MOG) y el

receptor del ácido glutámico descarboxilasa (GAD)4-6. La encefalitis MDAR tiene una incidencia preponderante que varía entre 1,5 a tres casos por millón de

habitantes cada año3,7 y, se ha encontrado que puede ser cuatro veces

más frecuente en comparación

con la encefalitis por virus Herpes, virus de Varicela

zoster y virus del Nilo occidental, según el proyecto Encefalitis de California, el que reporta

que el 65% de en- cefalitis anti-NMDAR fue en menores

de 18 años5.

La EA abarca un grupo amplio de enfermedades cerebrales in flamatorias con la presencia

de anticuerpos contra

proteínas de la superficie neuronal, canales iónicos y receptores sinápticos6-8 que son causantes de un variado espectro

clínico, que a diferencia de los adultos donde la presentación clínica más frecuente es la psicosis y alteraciones del comportamiento, en los niños la sintomatología de la EA es difícil de distinguir de una alteración psiquiátrica primaria3. Las manifestaciones clínicas en los niños son múltiples, entre ellas se encuentran convulsiones, crisis

epi lépticas, anormalidad en

los movimientos, irritabilidad, alteraciones

del sueño, y problemas de memoria entre otros7,9.

El diagnóstico de EA en los niños es un verdadero desafío

y se retrasa por varios factores inherentes al cuadro clínico y al diagnóstico de laboratorio, así como a las características propias de los niños como los cambios de comportamiento de la edad y la dificultad para describir sus

molestias, y el hecho de que no en todos los casos de pacientes con un cuadro

clínico de EA se detecta autoanticuerpos en sangre o líquido cefalorraquídeo1,6,10.

El tratamiento de la EA está basado en inmunoterapia con cor ticoides, recambio plasmático o inmunosupresores, que en gran

parte de casos se administra de forma empírica ya que no existen

biomarcadores específicos

para guiar la terapia y tampoco hay biomarcadores para predecir el resultado a corto o largo plazo3. La eficacia de la inmunoterapia no ha sido evaluada sistemáticamente

en otras EA que no sea la EA anti-NMDAR y solo se reportan casos anecdóticos7.

El reconocimiento oportuno de la EA y el inicio temprano de su tratamiento contribuyen a mejorar los resultados de los pacientes que la padecen, por lo que esta revisión

sistemática profundiza con mayor detalle las características más frecuentes de la presentación clínica, estudios para el diagnóstico y las modalidades de tratamiento existentes en la actualidad.

El

Objetivo es establecer el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento

de la Encefalitis Autoinmune en

pacientes menores de 18 años.

MATERIALES Y MÉTODOS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diseño del estudio. Se realizó una revisión sistemática siguiendo los lineamientos de la declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)11. El protocolo está disponible en línea12.

Estrategia de búsqueda. A través de las bases PubMed,

Google Scholar,

The Lancet, se realizó una búsqueda de artículos sobre

Encefalitis Autoinmune en pacientes menores de 18 años publicados desde

enero del 2016 hasta abril del 2021, en idioma

inglés y español. Se utilizaron las siguientes palabras clave y sus combinaciones (Medical Subject Headings o MeSH): en español encefalitis autoinmune AND pediatría OR

niños OR diagnóstico AND anticuerpos OR tratamiento OR inmunoterapia y lo correspondiente en inglés. Se incluyeron

estudios de tipo caso control,

observacionales, series de casos y referencias citadas en los artículos seleccionados. Se

excluyeron revisiones sistemáticas, artículos sobre encefalitis autoinmune de tipo paraneoplásica, estudios

donde no se especificaron de manera detallada las características clínicas de presentación de la patología, así como artículos en los que no se pudo definir con claridad la edad de los participantes. El proceso de selección fue realizado por el autor

del estudio primero por título, luego por resumen y posterior- mente lectura completa de los artículos para seleccionar aquellos que cumplieron los criterios de inclusión, obteniendo los datos requeridos (cuadro clínico, diagnóstico

y tratamiento de EA), que se

registraron en una base de datos de Excel. La

calidad de los estudios se evaluó con la escala NIH Quality Assessment Tools13. Se calificó como buena una puntuación mayor o igual a nueve, regular

ente cuatro y ocho puntos y mala una puntuación entre

cero y tres puntos. La diversidad de los diseños

de los estudios permitió establecer el número total de la población

para el cálculo de la frecuencia de los signos

y síntomas, de los elementos incluidos en el diagnóstico y el tratamiento.

Además, se realizó

una síntesis narrativa de los otros

hallazgos.

Características de los estudios.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

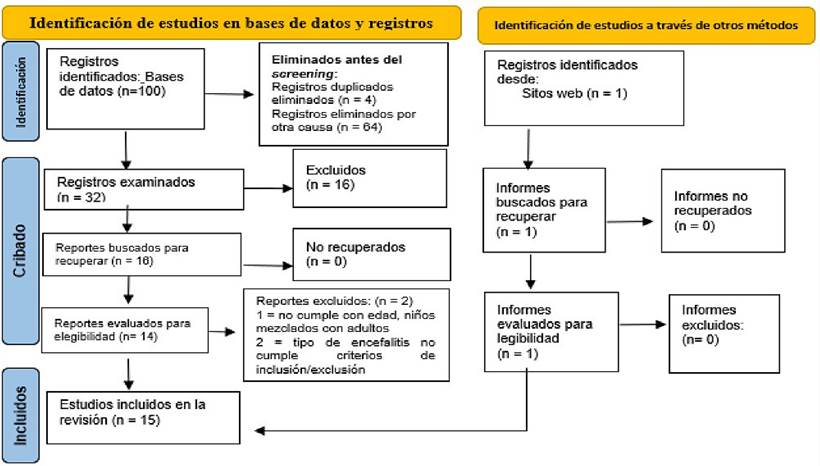

A partir de las bases de datos

señaladas previamente se identificaron 100 artículos, de los cuales

se eliminaron cuatro

por ser artículos duplicados y 82 que no cumplían con todos los criterios de inclusión propuestos. En total se seleccionaron 15 artículos, 14 proveniente de la búsqueda

electrónica y uno proveniente de la revisión

de citas. Figura 1.

Los

estudios se agruparon en tres categorías para la evaluación de la calidad; 11 estudios fueron de cohorte observacional14-24, tres estudios fueron serie de casos25-27

y un estudio fue de tipo caso control28. La calidad de los estudios observacionales de cohorte

fue calificada como regular, mientras que los de serie de casos y caso control fueron de buena calidad. Anexos 1, 2, 3.

La población concentrada de estos

estudios alcanzo 433 pacientes, con un rango de seis a 113 pacientes, con

predominio de mujeres. En ocho de los estudios seleccionados participaron exclusivamente

pacientes con diagnóstico de EA confirmado por

laboratorio15,17,20,22,24-26, 28 y en los siete estudios restantes,

participaron pacientes con sospecha de EA. Tabla 1.

RESULTADOS

Figura 1. Diagrama de flujo, selección de estudios sobre presentación clínica, diagnóstico y tratamiento en Encefalitis Autoinmune.

Fuente. Autores.

Anexo 1. Estudios de cohorte observacional.

HAZ

CLICK

CLICK

AQUÍ

https://acortar.link/AI2T9B

Anexo 2. Estudios serie de casos.

|

SERIE DE

|

¿Se

|

¿Se

describió

|

¿Los

casos

|

¿Eran

|

¿Se

describió

|

¿Se

definieron

|

¿Fue

|

¿Se

|

¿Se

|

|

CASOS

|

estableció

|

clara y

|

fueron

|

comparables

|

claramente la

|

claramente

|

adecuada la

|

describieron

|

describieron

|

|

|

claramente

|

completamente

|

consecutivos?

|

los sujetos?

|

intervención?

|

las medidas

|

duración del

|

bien los

|

bien los

|

|

|

la pregunta u objetivo del estudio?

|

la población del estudio, incluida una definición de caso?

|

|

|

|

de resultado, fueron válidas, confiables

y se implementaron de manera consistente

en

todos los participantes del estudio?

|

seguimiento?

|

métodos estadísticos?

|

resultados?

|

|

Suthar R., 2016 (25)

|

SI

|

SI

|

NR

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

NO

|

SI

|

|

BUENO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Goenka A., 2017 (26)

|

NO

|

SI

|

NR

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

NO

|

SI

|

|

BUENO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rutatangwa A.,

2020

(27)

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

SI

|

NO

|

SI

|

|

BUENO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Estudios serie de casos. NIH Quality

Assessment Tools13 Criterio: Sí, No, Otro (CD, NR, NA)*.

Clasificación de calidad (buena, regular o mala). Fuente. Autores

*CD, no se puede determinar; NA, no aplicable; NR, no reportado.

Anexo 3. Estudio caso control.

HAZ

CLICK

CLICK

AQUÍ

https://acortar.link/ck3Sa2

Tabla 1. Características de los estudios.

|

Autor

|

Tipo de estudio

|

Tipo de diagnóstico

|

(n)

|

Edad

|

Sexo

|

|

Zhang M, et al 14

|

Retrospectivo

|

Sospechoso

|

34

|

0-18 años

|

H:16/M:18

|

|

Granata T, et al 15

|

Observacional retrospectivo

|

Confirmado

|

18

|

12,4 años

|

H:8/M10

|

|

De Bruijn, et al 16

|

Observacional

|

Sospechoso

|

113

|

0-18 años

|

NR

|

|

Duan BC, et al 17

|

Observacional retrospectivo

|

Confirmado

|

21

|

7 - 18 años

|

H:7/M:14

|

|

Dara V, et al 18

|

Estudio Retrospectivo

|

Sospechoso

|

18

|

10 años

|

H:6/M:12

|

|

Sahoo B, et al 19

|

Estudio de cohorte

|

Sospechoso

|

9

|

Menores de 18 años

|

H:5/M:4

|

|

Yang S, et al 20

|

Observacional retrospectivo

|

Confirmado

|

51

|

0-16 años

|

H:21/M:30

|

|

Kim SY, et al 21

|

Transversal retrospectivo

|

Sospechoso

|

22

|

0-16 años

|

H:10/M:12

|

|

Sai Y, et al 22

|

Retrospectivo

|

Confirmado

|

23

|

5 meses-13 años

|

H:10/M:13

|

|

Lee S, et al 23

|

Observacional retrospectivo

|

Sospechoso

|

46

|

Menores de 18 años

|

H:22/M:24

|

|

Pérez E, et al 24

|

Retrospectivo longitudinal

|

Confirmado

|

11

|

2,5-12.9 años

|

H:4/M:7

|

|

Suthar R, et al 25

|

Serie de casos retrospectiva

|

Confirmado

|

6

|

4,5-9 años

|

H:3/M:3

|

|

Goenka A, et al 26

|

Serie de casos retrospectiva

|

Confirmado

|

12

|

5 meses -17 años

|

H:6/M:6

|

|

Rutatangwa A, et al 27

|

Serie de casos retrospectiva

|

Sospechoso

|

11

|

1-17 años

|

H:8/M:3

|

|

Bartels F, et al 28

|

Caso control

|

Confirmado

|

38

|

1-18 años

|

NR

|

Fuente. Base de datos de la investigación. Elaborado por: Autores.

Pese a que todos los estudios se realizaron en pacientes menores de 18 años, no se pudo

clasificar el cuadro clínico por edades, debido a la heterogeneidad en el reporte

de la edad de la población incluida

en cada estudio.

Tabla 1

Características clínicas

de Encefalitis Autoinmune.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

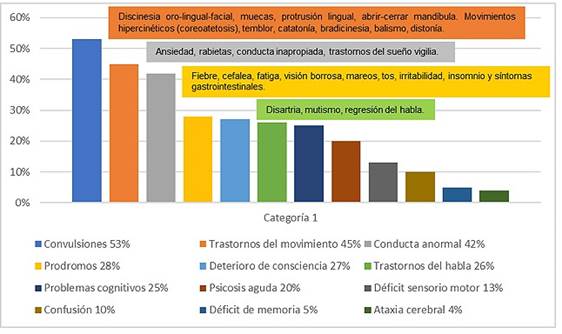

En la Figura 2 se presenta las características clínicas de AE. Los síntomas clínicos más frecuentes fueron, convulsiones (52.6%), trastornos del movimiento (45%), cambios

de personalidad o conducta

anormal (41.8%).

En un estudio se reportó

estado epi léptico

superrefractario en el 44.4% (4/9) de pacientes19.

Los trastornos del movimiento encontrados en la mayoría de los estudios fueron, discinesia oro-lingual-facial caracterizada

por succión sostenida y repetitiva,

chasquidos, muecas, protrusión de la lengua,

abrir y cerrar la mandíbula15,20,21,25,26, movimientos hipercinéticos

(coreoatetosis), temblor, catatonía, bradicinesia, balismo, distonía con contracciones musculares que generaron

posturas anormales que pudieron llegar al opistótonos, así como movimientos estereotipados simples

y complejos15,17. En un estudio

se encontró que los movimientos hipercinéticos de la coreoatetosis fueron

más comunes en los pacientes

menores de 10 años y los movimientos hipocinéticos de catatonia y bradicinesia fueron

más comunes en pacientes mayores

de 10 años17.

En los cambios de personalidad o conducta anormal se destacan la ansiedad,

estado de ánimo deprimido, rabietas

y conducta in- apropiada,

se menciona además trastornos del ritmo de sueño vigilia15,25.

Pese a que en varios estudios no se

hace referencia a la presencia de pródromos, se encontró que los síntomas prodrómicos más frecuentes fueron fiebre, cefalea,

fatiga, visión borrosa, mareos, tos,

irritabilidad, insomnio y síntomas gastrointestinales16,18,20,24,26.

Se

realizó la valoración del estado de consciencia por medio de la

Escala de Coma de Glasgow y se reportó deterioro de consciencia en el 26,7%,

que en pocos casos llevaron

al coma requi

riendo terapia intensiva20,22. Entre los trastornos del habla

más prominentes se observó disartria, mutismo, regresión del habla (25.8%) y problemas cognitivos (24.7%)

como voz susurrada ininteligible y ecolalia15.

La psicosis aguda se caracterizó por

la presencia de uno a más de los siguientes síntomas; alucinaciones, catatonía, alteraciones de la conducta como pensamientos

paranoides, delirios, llanto inconsolable, berrinches. El cuadro de psicosis aguda se ve con mayor frecuencia a mayor edad del paciente, siendo más común en adolescentes15,26.

Otras alteraciones menos frecuentes

fueron el déficit sensorio motor (13%), confusión

(10%), déficit de memoria (5%) y ataxia cerebelar (4%). La asociación a tumores fue solo con teratoma ovario

presente en adolescentes en 2 estudios17,26.

Figura 2. Características clínicas de presentación de la Encefalitis autoinmune en niños.

Fuente. Base de datos de la investigación. Elaborado por el autor.

Diagnóstico de Encefalitis Autoinmune.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En

cuanto al diagnóstico, en 13 de los 15 estudios anali zados14,16,18-28 se reportaron alteraciones en el LCR con una alta frecuencia de signos inflamatorios como pleocitosis linfocitaria (glóbulos blancos >5/mm3), aumento de proteínas (>45 mg/dL) en ocho de los 13 estudios y, solo en cuatro estudios se reportó la presencia de bandas oligoclonales, debido a que dicho examen

no estuvo disponible de forma rutinaria18,23,27,28.

La

detección de anticuerpos específicos se describió

indistinta- mente de su procedencia sea en LCR o en suero. En la totalidad

de los estudios seleccionados el tipo de encefalitis detectada fue por anticuerpos Anti-NMDAR, solo en cuatro estudios se reportaron casos de pacientes con anticuerpos distintos a este tipo de encefalitis, siendo la EA por anticuerpos del canal de potasio de- pendiente de voltaje la más frecuente en estos pacientes. Tabla 2.

Tabla 2. Anticuerpos detectados en Encefalitis Autoinmune en niños.

|

Anticuerpos

|

Pacientes (%)

|

|

Anti - AMPA / LGI1

|

1/113 (0,88%)

|

|

Anti - CASPr2

|

1/22 (4,5%)

|

|

Anti - GFAP

|

1/11 (9%)

|

|

Anti

- VGKC

|

1/9 (11%)

|

Fuente. Base de datos de la investigación. Elaborado por el autor.

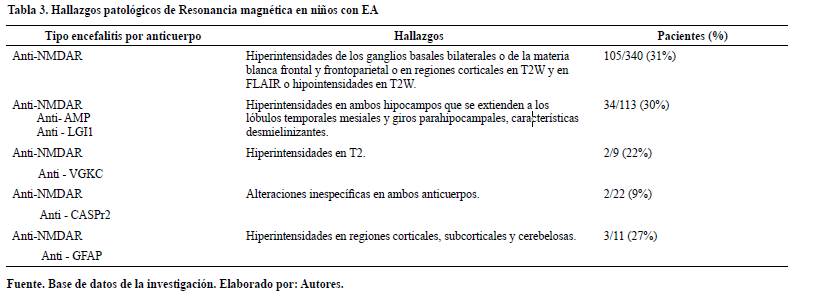

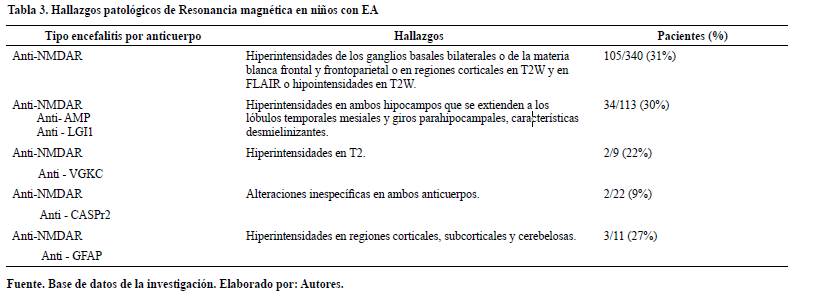

En todos los estudios con excepción de dos15,17, se reportaron los hallazgos de resonancia magnética de los pacientes tanto

sospechosos como confirmados de EA. Las alteraciones reportadas fueron hiperintensidades o hipointensidades

bilaterales asimétricas, que pueden extenderse a ganglios basales

o lóbulos temporales mesiales y giros parahipocampales

o estructuras límbicas con características desmielinizantes en imágenes ponderadas

en T2 y FLAIR14,16,18,25,28, anomalías inespecíficas21,25

y

en un estudio se detectaron alteraciones que no se catalogaron como pertenecientes al proceso de EA,

sino que fueron causadas como secuelas de infección previa por Herpes virus26. Tabla 3.

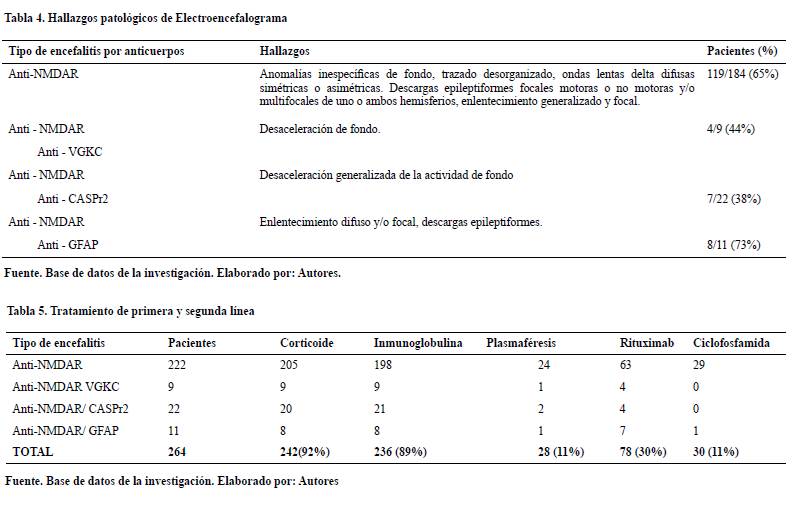

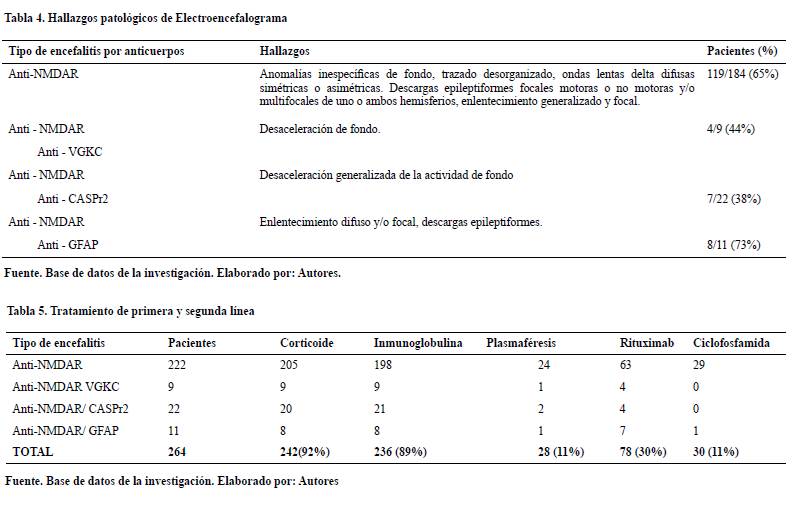

Con respecto al electroencefalograma,

los hallazgos patológicos evidenciados fueron

descargas epileptiformes, enlentecimiento generalizado o focal, motor o no motor14,15,18,23,26, patrón de cepillo delta extremo característico

de la encefalitis An- ti-NMDAR26.

En un estudio se reportó enlentecimiento difuso y descargas epileptiformes, aunque, en la cohorte de pacientes no se detectaron anticuerpos20. Tabla 4.

Tratamiento de Encefalitis Autoinmune.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El tratamiento de primera

línea utilizado en todos los estudios analizados

fue la inmunoterapia escalonada con esteroides, inmunoglobulina endovenosa y recambio plasmático, solos o en combinaciones entre sí a criterio clínico

del especialista. En todos los estudios se utilizó

Metilprednisolona como corticoide, excepto en uno donde se usó Dexametasona a

altas dosis y/o Metilprednisolona23. El uso de Metilprednisolona fue en pulsos diarios por alrededor de tres a cinco días, seguido en algunos casos de dosis

oral diaria de Prednisolona. El recambio plasmático se reservó para pacientes con

mala respuesta a corticoides e

inmunoglobulina. En la mayoría de estudios se

obtuvo una buena respuesta al tratamiento sin necesidad de recambio plasmático o con un mínimo de pacientes que lo requirieron (6%-19%)15,23,25,

Tabla 5. En un solo estudio, se reportó

mejoría espontánea en dos pacientes que no requirieron trata- miento medicamentoso27.

El tratamiento de

segunda línea se reserva para pacientes que presentan mala respuesta al tratamiento de primera línea

o para recaídas. En la segunda línea de tratamiento se utilizó

infusiones semanales de tres a cuatro ciclos

con Rituximab y/o Ciclofosfamida como terapia

más utilizada. Hubo menciones de uso de Mi cofenolato de mofetilo o Azatioprina, pero no se pudo establecer especificaciones de número de pacientes y resultados.

Con respecto al uso de tratamiento de segunda línea,

se observó que entre el 11% al 30% de los pacientes necesitaron tratamiento con Rituximab o Ciclofosfamida, Tabla 5.

DISCUSIÓN.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La presentación clínica y la gravedad

de la EA en la edad pediátrica es variable,

con un amplio espectro de manifestaciones que pueden ser leves o requerir ingreso

a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En esta revisión sistemática se

evidenció que en pacientes pediátricos

existe predominio de padecer EA en

el sexo femenino (55%),

similar a la presentación en adultos donde la mayoría

de los casos es en mujeres.

Además, en niños es excepcional la asociación con tumores, lo que contrasta con la edad adulta donde

la mayoría de casos se asocian con la presencia de teratoma de ovario29,30.

Según los estudios analizados las manifestaciones clínicas

de la EA más frecuentes en

pediatría son las alteraciones del sistema nervioso central (convulsiones y trastornos del movimiento) y cambios de conducta, que difieren de las presentadas en adultos, en los que la alteración conductual y la psicosis predominan7,31, probablemente porque la evolución de los circuitos neuronales, la

mielinización y la cantidad de neuroreceptores depende del grado de madurez

alcanzado en cada etapa del desarrollo6.

Guasp M, Dalmau J, pioneros en el

estudio de EA, reportaron que en la EA independientemente de la edad, se puede observar trastornos del lenguaje verbal y un cuadro prodrómico seudoviral con cefalea

o fiebre que evoluciona hacia un síndrome

que recuerda al provocado por fármacos antagonistas del NMDAR como la ketamina o la fenciclidina (síntomas psiquiátricos)32, lo que

contrasta con los hallazgos de éste estudio que demostró un cuadro prodrómico florido en niños (fiebre, cefalea, síntomas gastrointestinales, irritabilidad, entre

otros), mientras que las convulsiones

(53%), trastornos del movimiento (45%) y cambios de conducta (42%) son las tres presentaciones clínicas más frecuentes encontradas. En suma, al ser la sintomatología de la EA muy variada, debe

existir una alta sospecha clínica de la enfermedad

ante un paciente en edad pediátrica que debuta con convulsiones, trastornos del movimiento o cambios de conducta.

Los criterios diagnósticos de EA en

adultos fueron detallados por Graus

F, en el 2016. Conforme pasa el tiempo varios autores han contribuido a su actualización para proponer criterios

provisionales en niños. Actualmente se habla de EA pediátrica probable con anticuerpos negativos y EA pediátrica positiva con anticuerpos definidos6. De hecho, estos criterios concuerdan con los hallazgos de esta revisión, en la que el diagnóstico de EA fue clínico en el 58% de pacientes porque no

tuvieron anticuerpos detectables en suero o en LCR. Por tanto, se puede concluir que el diagnóstico de la EA en pediatría no depende de la presencia de anticuerpos.

En esta revisión la EA Anti-NMDAR fue

una constante en la edad pediátrica,

evidenciando que los demás tipos de EA son ocasionales, no obstante, se pudo observar que la EA por la pro- teína

1 inactivada por glioma rica en leucina

(LGI1) y por pro- teína 1 anti-alpha-amino-3-hidroxi-5-metil-4

isoxazolpropiónico (AMPA) son la segunda

causa más frecuente en contraste con lo referido

por Van Sonderen

et al., quienes refieren que la EA por LGI1 suele presentarse entre los

50 a 70 años de edad, pero esta diferencia

en la edad aún no está del todo clara por que se desconocen los mecanismos específicos de los efectos

de los anticuerpos del paciente contra proteínas LGI1 y AMPA 33.

En la actualidad el tratamiento de la

EA se basa en la inmuno terapia escalonada y es necesaria

una mejor comprensión de la neurobiología e inmunología de la

encefalitis para desarrollar nuevos tratamientos y lograr mejores

resultados3. Según los estudios analizados el 77% de los pacientes

respondió favorable- mente

al tratamiento existente

de primera línea, una minoría

requirió tratamiento de segunda línea y se evidenció que la recuperación espontánea sin tratamiento medicamentoso fue excepcional,

además, no se observaron efectos

adversos producto del tratamiento.

Estos hallazgos permiten concluir que administrar tratamiento con inmunoterapia empírica es de utilidad.

CONCLUSIONES

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La EA en la

edad pediátrica es una afección inflamatoria severa del sistema nervioso central

mediada principalmente por anti- cuerpos

Anti-NMDAR y en menor frecuencia por anticuerpos AMPA y LGI1, con mayor

susceptibilidad de presentación en

el sexo femenino.

Las características clínicas en la edad pediátrica son múltiples y diversas y, un elevado número de casos tienen resultados

de laboratorio negativos, por lo que ante la presencia de signos neurológicos es necesario mantener una alta sospecha

de EA. El tratamiento oportuno

con inmunoterapia sin esperar resultados de detección de anticuerpos mejora

la evolución de los pacientes.

ABREVIATURAS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EA: Encefalitis Autoinmune; H:

Hombres; M: Mujeres; NIH: National

Institute of Health; NR: No reporta; Anti-NMDAR: anti receptor N-metil-D-aspartato; AMPA: proteína 1 anti-α- amino-3-hidroxi-5-metil-4

isoxazolpropiónico; VGKC: canal de

potasio dependiente de voltaje; LGI1: proteína 1 inactivada por glioma rica en leucina; CASPr2: Anti

proteína similar a la contactina 2;

GFAP: Anti proteína ácida fibrilar glial; T2W:

imágenes ponderadas en T2; FLAIR: imágenes de recuperación de inversión

atenuada por líquido.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SA: Concepción y diseño del estudio,

recolección de datos, obtención de

resultados, análisis e interpretación de datos y redacción del manuscrito. BE: contribución al texto, supervisión,

edición y revisión crítica del manuscrito. Aprobación de su versión final. Asesoría estadística.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y MATERIALES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se utilizaron recursos bibliográficos

de uso libre y limitado. La

información recolectada está disponible bajo requisición al autor principal.

CONSENTIMIENTO

PARA PUBLICACIÓN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La publicación fue aprobada por el

Comité de Política Editorial de la Revista Médico Científica CAMbios del HECAM

en Acta 004 del 29 de

septiembre del 2023.

FINANCIAMIENTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se

trabajó con fondos propios del autor del artículo.

CONFLICTOS DE

INTERÉS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los autores reportan no tener ningún

conflicto de interés, personal, financiero, intelectual, económico y de interés

corporativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Mooneyham GC, Ferrafiat V, Stolte E, Fuchs DC, Cohen

D. Developing consensus in the assessment and treatment pathways

for autoimmune encephalitis in child and adolescent psychiatry. Front Psychiatry [Internet]. 2021;12:638901. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3389/

fpsyt.2021.638901

2.

Kumar R. Understanding and managing acute encephalitis. F1000Res [Internet]. 2020;9.

Disponible en: http://dx.doi. org/10.12688/f1000research.20634.1

3.

Dalmau J, Armangué T, Planagumà J, Radosevic M,

Man- nara F, Leypoldt F, et al. An update on anti-NMDA receptor encephalitis for neurologists and psychiatrists: mechanisms and models. Lancet Neurol [Internet]. 2019;18(11):1045–57. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S1474- 4422(19)30244-3

4.

Graus F, Titulaer MJ, Balu R, Benseler S, Bien CG, Cellucci T, et al. A clinical approach

to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet

Neurol [Internet]. 2016;15(4):391–404. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/s1474- 4422(15)00401-9

5.

Gable MS,

Sheriff H, Dalmau J, Tilley DH, Glaser CA. The

frequency of autoinmune N-methyl-D-aspartate re- ceptor encephalitis surpasses that of individual viral etio- logies in Young individuals enrolled in

the California En- cephalitis

Project. Clin Infect Dis. 2012 Abr; 54(7): 899- 904. doi: 10.1093/cid/cir1038. Epub 2012 Ene 26. PMID: 22281844;

PMCID: PMC3297648. Available from:

https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22281844/

6.

Cellucci T, Van Mater H, Graus F, Muscal E, Gallentine W, Klein-Gitelman MS, Benseler

SM, Frankovich J, Gorman MP, Van

Haren K, Dalmau J, Dale RC. Clinical approach

to the diagnosis of autoimmune encephalitis in the pedia- tric patient. Neurol Neuroimmunol

Neuroinflamm. 2020 Jan 17;7(2):e663.

doi: 10.1212/NXI.0000000000000663. Erratum

in: Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Apr 15;7(4):

PMID: 31953309; PMCID:

PMC7051207.

7.

Guasp M,

Arino H, Dalmau J. Encefalitis autoinmunes. Rev Neurol. 2018; 66(s02):

S1–6 PMID: 29876905. Dispo nible

en: https://neurologia.com/articulo/2018168

8.

Esposito S, Principi N, Calabresi P, Rigante D. An evolving redefinition of autoimmune

encephalitis. Autoimmun Rev [Internet]. 2019;18(2):155–63. Disponible en: http://dx.doi. org/10.1016/j.autrev.2018.08.009

9.

Goodfellow

JA, Mackay GA. Autoimmune encephalitis. J

R Coll Physicians Edinb [Internet]. 2019;49(4):287–94. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4997/JRCPE.2019.407

10.

Cellucci

T, Van Mater H, Graus F, Muscal E, Gallen- tine W, Klein-Gitelman MS, et al. Clinical approach

to the diagnosis of autoimmune encephalitis in the pediatric pa- tient. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm [Internet]. 2020;7(2):e663.

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1212/ NXI.0000000000000663

11.

Moher D,

Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A,

Petticrew M, et al. Preferred

reporting items for systematic review and meta-analysis protocols

(PRISMA-P) 2015 sta- tement. Syst Rev [Internet]. 2015; 4(1):1. Available fromo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25554246/

12.

Arellano S. Encefalitis autoinmune en pediatría: Una re- visión sistemática sobre presentación clínica, diagnóstico y tratamiento.

Universidad Central del Ecuador. Disponible

en https://repositorio.uce.edu.ec/archivos/mrpallasco/Pro- tocolos-estudiantes_BE/PRISMA ENCEFALITIS_AU- TOINMUNE_EN_PEDIATRÍA-SOFIA_ARELLANO.pdf

13.

Zeng X, Zhang Y, Kwong JSW, Zhang C, Li S, Sun F, et al. The methodological quality assessment tools for preclinical and clinical studies,

systematic review and meta-analysis, and

clinical practice guideline: a systematic review: Me- thodological quality assessment

tools. J Evid Based Med [Internet]. 2015;8

(1):2–10. Disponible en: https://onlineli- brary.wiley.com/doi/10.1111/jebm.12141

14.

Zhang M, Li W, Zhou S, Zhou Y, Yang H, Yu L, et al. Cli- nical features, treatment, and outcomes among chinese chil- dren with anti-methyl-D-aspartate receptor (anti-NMDAR) encephalitis. Front Neurol [Internet]. 2019;10:596. doi: 10.3389/fneur.2019.00596. PMID: 31244759; PMCID: PMC6562280. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/articles/PMC6562280/

15.

Granata

T, Matricardi S, Ragona F, Freri E, Zibordi F,

Andreetta F, et al. Pediatric NMDAR encephalitis: A single center observation study with a closer look at movement di- sorders. Eur J Paediatr Neurol [Internet]. 2018;22(2):301–7. PMID: 29396169. Available from:

https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/29396169/

16.

de Bruijn

MAAM, Bruijstens AL, Bastiaansen AEM, van Sonderen A, Schreurs MWJ, Sillevis Smitt PAE,

et al. Pediatric autoimmune

encephalitis: Recognition and diag- nosis:

Recognition and diagnosis. Neurol Neuroimmunol

Neuroinflamm [Internet]. 2020;7(3):e682. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1212/NXI.0000000000000682

17.

Duan B-C, Weng W-C, Lin K-L, Wong LC, Li S-T, Hsu M-H, et al. Variations of movement disorders in anti-N-me- thyl-D-aspartate receptor encephalitis: A nationwide study

in Taiwan: A nationwide study in Taiwan. Medicine (Bal- timore)

[Internet]. 2016; 95(37):

e4365. PMID: 27631202; PMCID: PMC5402545. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/27631202/

18.

Albert DV, Pluto CP, Weber A, Vidaurre J, Barbar-Smiley F, Aziz RA, et al. Bethanie

Morgan-Followell, Utility of neurodiagnostic studies in the diagnosis of autoimmune en- cephalitis in children. Pediatric neurology. 2016; 55:37–45. PMID: 26724889. Available from:

https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/26724889/

19.

Sahoo B, Jain MK, Mishra R, Patnaik S. Dilemmas and challenges in treating seronegative autoimmune

en- cephalitis in Indian children.

Indian J Crit Care Med [In- ternet].

2018; 22(12): 875–8. PMID: 30662228; PMCID: PMC6311983.

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/30662228/

20.

Yang S,

Yang L, Liao H, Chen M, Feng M, Liu S, et al.

Clinical characteristics and prognostic factors of children with anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis. Front Pediatr

[Internet]. 2021; 9: 605042. PMID: 33968840; PMCID:

PMC8100243. Available from:

https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8100243/

21.

Kim SY,

Choi SA, Ryu HW, Kim H, Lim BC, Hwang H,

et al. Screening autoimmune anti-neuronal antibodies in pediatric patients with suspected autoimmune encepha- litis. J Epilepsy Res [Internet].

2014;4(2):55–61. PMID: 25625089; PMCID: PMC4295054. Available from: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25625089/

22.

Sai Y, Zhang X, Feng M, Tang J, Liao H,

Tan L. Clinical diagnosis and treatment of pediatric anti-N-methyl-D-as- partate receptor encephalitis: A single

center retrospective study. Exp

Ther Med [Internet]. Aug 2018: 16

(2): 1442- 1448. PMID: 30112069;

PMCID: PMC6090419. Avai- lable from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC6090419/

23.

Lee S,

Kim HD, Lee JS, Kang HC, Kim SH. Clinical features and treatment outcomes

of seronegative pe- diatric autoimmune encephalitis. J Clin Neurol [In- ternet]. 2021;17(2):300–6. PMID: 33835752; PMCID:PMC8053533. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/33835752/

24.

Pérez E,

Ruggieri V, Monges S, Loos M, Caraballo R, Yerga

A, et al. Acute encephalitis anti-ionotropic gluta- mate receptor activated N-methyl-D-aspartate (NMDAR): analysis of eleven pediatric cases in Argentina (Benito Yelín Award).

Medicina (B Aires). 2013; 73 Suppl

1:1–9. PMID: 24072045. Available

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/24072045/

25.

Suthar R, Saini AG, Sankhyan N, Sahu JK, Singhi P. Child- hood anti-NMDA receptor encephalitis. Indian J Pediatr [In- ternet]. 2016; 83(7):628–33.

PMID: 26801499. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26801499/

26.

Goenka A, Jain V, Nariai H, Spiro A, Steinschneider M. Extended clinical spectrum of anti-N-methyl-d-aspartate re- ceptor encephalitis in children: A case series. Pediatr Neurol [Internet]. Jul 2017; 72:51–5. PMID: 28506503. Available

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28506503/

27.

Rutatangwa A, Mittal

N, Francisco

C, Nash

K,

Waubant E. Autoimmune encephalitis in children: A case series

at a tertiary care center.

J Child Neurol [Internet]. 2020; 35(9): 591-9. PMID: 32458722. Available from:

https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/32458722/

28.

Bartels F, Krohn S, Nikolaus M, Johannsen J, Wickström R, Schimmel M, et al. Clinical and magnetic resonance ima- ging outcome predictors in

pediatric anti-N-methyl-D-as- partate receptor

encephalitis. Ann Neurol

[Internet]. 2020; 88(1):148–59. PMID: 32314416. Available

from: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314416/

29.

Dale RC, Gorman MP, Lim M. Autoimmune encephalitis in children: clinical phenomenology, therapeutics, and emer- ging challenges. Curr Opin

Neurol [Internet]. 2017;30(3): 334–44. doi:

10.1097/WCO.00000000000000443. PMID: 28234797. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1097/

WCO.0000000000000443

30.

Li Q, Fu

N, Han Y, Qin J. Pediatric autoimmune en- cephalitis and its relationship with infection. Pediatr

Neurol [Internet]. 2021;120: 27–32. doi: 10.1016/j.pediatr- neurol.2021.04.001. Epub 2021 Abr 7. PMID: 33964702.Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatr- neurol.2021.04.001

31.

Restrepo-Martínez M, Espinola-Nadurille M, López-Her- nández JC, Martínez V,

Téllez-Martínez JA, Bustaman- te-Gómez

PA, et al. Aspectos neuropsiquiátricos de la ence falitis por anticuerpos contra el receptor NMDA. Rev Alerg

Mex [Internet]. 2021;68(4):251–63. doi: 10.29262/ram. v68i4.953. PMID: 34904561. Disponible en: http://dx.doi. org/10.29262/ram.v68i4.953

32.

Guasp M, Dalmau J. Encefalitis por anticuerpos contra el receptor

de NMDA. Med Clin (Barc) [Internet]. 2018;151(2):71–9. Disponible en: http://dx.doi.or- g/10.1016/j.medcli.2017.10.015

33.

van

Sonderen A, Petit-Pedrol M, Dalmau J, Titulaer

MJ. The value of LGI1, Caspr2 and voltage-gated potassium channel

antibodies in encephalitis. Nat Rev Neurol [Internet]. 2017;13(5):290–301.

doi: 10.1038/nr- neurol.2017.43. Epub 2017

Abr 18. PMID: 28418022. Dis ponible en: http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2017.43

![]() Encefalitis autoinmune en pediatría: una revisión sistemática sobre presentación

clínica, diagnóstico y tratamiento.

Encefalitis autoinmune en pediatría: una revisión sistemática sobre presentación

clínica, diagnóstico y tratamiento.